团队成立背景

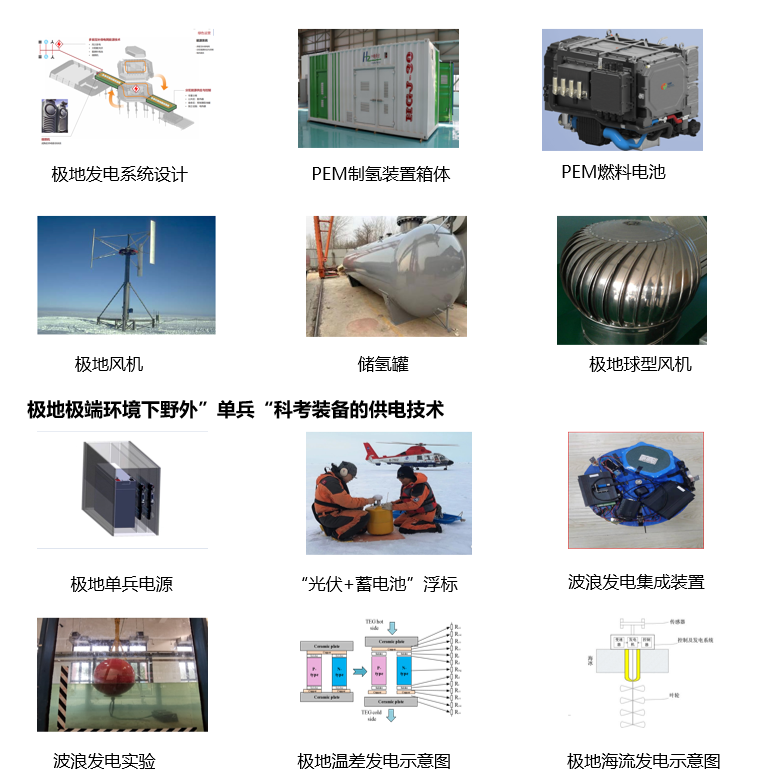

在极地极端恶劣的环境下,科考装备及其能源问题成为一个严峻的挑战。为了解决极地能源问题,迫切需要深入研究适用于极地环境的零碳能源装备与系统,以建立在极端环境(低温、极昼极夜、极强风力)下零碳、稳定、高效的野外台站清洁能源综合供能系统。实现这一目标对于扩大我国在极地领域的影响力、提高在极地事务中的国际话语权具有极高的科学和政治价值。因此,我们需要深入研究适于极地环境下的零碳能源装备与系统,以建立在极端环境下零碳、稳定、高效的野外台站清洁能源综合供能系统。

此外,在我国北方高寒高海拔地区,存在许多的野外台站和独立监测装置,如国家天文台新疆某天文观测站,均存在以新能源为主的 DB(单兵)电源紧缺的问题。为此,电气与动力工程学院于2020年成立了”极地与极端环境能源装备设计与控制团队”, 针对极地大型科考站和野外台站的用电需求,开发极地极端环境下的以氢能为主的零碳能源系统。

团队对能源互联网创新发展的推动作用

a) 团队将建立南极首套”风-光-储”+”氢燃料电池”极地清洁能源综合供电系统,以实现极地零碳能源供电系统,并树立国际典范。

团队专注于解决极地极端环境下野外台站(科考站)的能源问题,与清华大学、中国极地研究中心和国家电投集团联合投入优势资源,通过创新的科研合作模式,开展科技攻关、资源共享、人才聚集和成果孕育的平台建设。团队在南极科考站建立首个绿色低碳、安全高效的综合供能系统,为我国在国际野外科考站和野外台站供能领域树立国际典范。

b) 团队在极地能源开发的基础上,开发野外无人值守装置的单兵电源,为我国内地高海拔高寒地区的野外台站(如天文观测站、大型气象站)提供单兵电源,为国家全面实现碳中和目标做出贡献。

c) 团队致力于海洋新能源的开发,包括波浪能发电和”风+光+储+柴”和”风-光-储”+”氢燃料电池”发电系统,为海洋浮标提供新的供电技术。

团队介绍

团队瞄准南北极科考装备的供电技术问题开展了基础研究工作,并在极地新能源发电技术方面积累了一定的经验。其中以风光互补发电、海流发电、温差发电为基础,考虑利用新能源作为监测装备电能来源。针对低温环境下化学电池储能问题,开展了各类化学电池在不同低温环境下下的充放电特性研究;针对电源问题,开展北极浮标携带冰下的海洋海流发电研究;结合空气温度和冰下海洋温度存在较大温差的现状,开展极地低温环境下的温差发电研究。

团队作为主要参与人员与中国极地研究中心共建自然资源部极地工程创新中心;双方合办“极地班”,每年联合培养10名硕、博士研究生,并参与南北极考察。

团队先后获得科技进步奖1项,公开发表论文200余篇,其中SCI、EI收录30余篇。获得国家发明专利20余项,出版专著和教材11部,软件著作权17项。

团队成员主持科技部重点研发计划子课题3项、国家自然科学基金3项,山西省重点研发计划等省级项目5项,各类横向项目10余项。

团队负责人

窦银科,教授,工学博士,博士生导师,山西省学术技术带头人,三晋英才中青年拔尖骨干人才。山西省电工技术学会秘书长,中国冰冻圈科学学会理事,中国海洋工程咨询协会海洋预报减灾分会会员,中国电机工程学会电路理论与新技术专委会委员,中国电工技术学会委员;第七届山西省十大杰出青年,《极地研究》编委。主要从事极地自动化监测技术与极地供能技术等教学与科研工作。主持或参与包括科技部重点研发计划子课题、国家自然科学基金等科研项目近20余项。发表学术论文90余篇,多篇被SCI/EI检索。获山西省科技发明奖一项,获国家发明专利10项(第一作者),出版专著1部,参编教材2部。曾获山西省五一劳动奖章、“第七届山西省十大杰出青年”、2012“感动山西十大人物”、2014年获国家海洋局“中国极地考察先进工作者”等荣誉称号。科研成果“电容感应式冰厚传感器及其系统”、“极地海冰冰物质平衡浮标”多次应用于南北极冰雪监测。

团队成员

目前团队拥有研究人员共84名,其中教授5名,副教授1名,高级工程师1名,讲师3名,硕、博士研究生合计76名。

研究方向

团队瞄准南北极科考装备的供电技术问题开展了基础研究工作,并在极地新能源发电技术方面积累了一定的经验。其中以风光互补发电、海流发电、温差发电为基础,考虑利用新能源作为监测装备电能来源。针对低温环境下化学电池储能问题,开展了各类化学电池在不同低温环境下下的充放电特性研究;针对电源问题,开展北极浮标携带冰下的海洋海流发电研究;结合空气温度和冰下海洋温度存在较大温差的现状,开展极地低温环境下的温差发电研究。

研究成果

晋公网安备 14019202000975号

晋公网安备 14019202000975号