团队成立背景

保障能源传输安全与稳定关乎能源互联网高质量发展和国计民生。以电网为例,随着我国经济高速增长,电力能源传输线路里程逐年增加。根据国家能源局发布的 2021 年 1-10 月份全国电力工业统计数据显示,10 个月内我国新增 220 千伏及以上变电设备容量 17195 万千伏安,新增 220 千伏及以上输电线路长度 25952 千米,2022 年国网春季大巡检共涉及 2405 条线路,总长超过了 20.9 万公里。特别是随着构建以新能源为主体的新型电力系统加快推进,风电、光伏等清洁能源的并网愈加增加线路设备安全风险。

输电线路分布广泛、线路长、铁塔高,而且为避免输电线路占用土地资源,路径多选择分布在山地、丘陵等地带,山高路险、效率不高、风险不能提前预知,这为输电线路的日常巡检带来了诸多挑战。煤炭、热力管网、天然气网等其他能源互联网关键传输设备的运维工作因环境复杂、设施繁多等问题同样艰巨,成为能源传输安全必须面对的一大难题。

因此在能源供给、传输等环节,如何借助人工智能、大数据等前沿技术构建智能化的线路设备巡检新模式,努力打造能源互联网子网——设备运行安全智能监测网,助力能源传输设备运维服务网络化、协同化、智能化,以解决传统巡检模式中检测精度低、效率低、准确度不高、安全性实时性不足等问题,为进一步破解能源互联网所涉及的设备安全、智能防护等难题奠定良好基础,减少因线路损坏巡检不及时导致的非必要经济损失,成为守护能源传输安全的关键所在。

团队对能源互联网创新发展的推动作用

为助力国家“碳达峰、碳中和”目标战略,着眼山西转型发展切实需求,为山西能源革命转型提供关键技术支撑,太原理工大学程永强、张兴忠教授于 2021 年牵头组建“能源互联网设备安全智能防护团队”,致力于开展能源互联网设备安全应用创新研究,拟突破能源互联网设备安全防护领域共性问题,打造智能巡检新范式,为山西能源革命转型持续赋能。

团队在无人机自主精细化巡检等方面开展了一系列原创性研究与应用工作。在成果与技术积累上,可为能源互联网设备安全防护提供适配性和迁移性强,直接面向实际应用的一整套研发装置、开发平台和模型算法,能够切实提升能源互联网设备安全巡检效率,对于保障能源传输稳定安全具有重要意义。同时,团队已培养一批具备前沿科学与学科交叉基础研究能力的硕博研究生及青年研究人员,为能源互联网创新发展积累了人才资源。

能源互联网设备安全智能防护团队由太原理工大学程永强、张兴忠教授于2021年牵头组建,团队现有教授3人,高级工程师1人,副教授2人,讲师1人,高级算法工程师5人,在读硕博生30余名,团队完成了能源互联网设备安全防护领域共性关键技术攻关,并与国家电网、大型煤企深入合作开展成果转化服务,在能源互联网设备安全防护、无人机自主精细化巡检技术等方面开展了一系列原创性研究与应用工作,自研成果广泛应用于电力能源领域,可为能源互联网设备安全防护提供适配性和迁移性强、直接面向实际应用的一整套研发装置、模型算法及开发平台。

负责人介绍:

程永强

工学博士,教授,现任太原理工大学教务处处长,教育部中国教育和科研计算机网山西主节点主任。完成国家未来网络重大科技基础设施山西节点的建设任务,主持国家自然科学基金项目、中国工程院院地合作咨询项目子课题以及山西省重点研发计划项目多项,在国内外重要期刊发表论文多篇,出版专著多部。近年来,带领团队完成能源互联网设备安全防护领域共性关键技术攻关,取得了一系列原创性研究与应用成果,为山西能源互联网创新发展注入新动能。

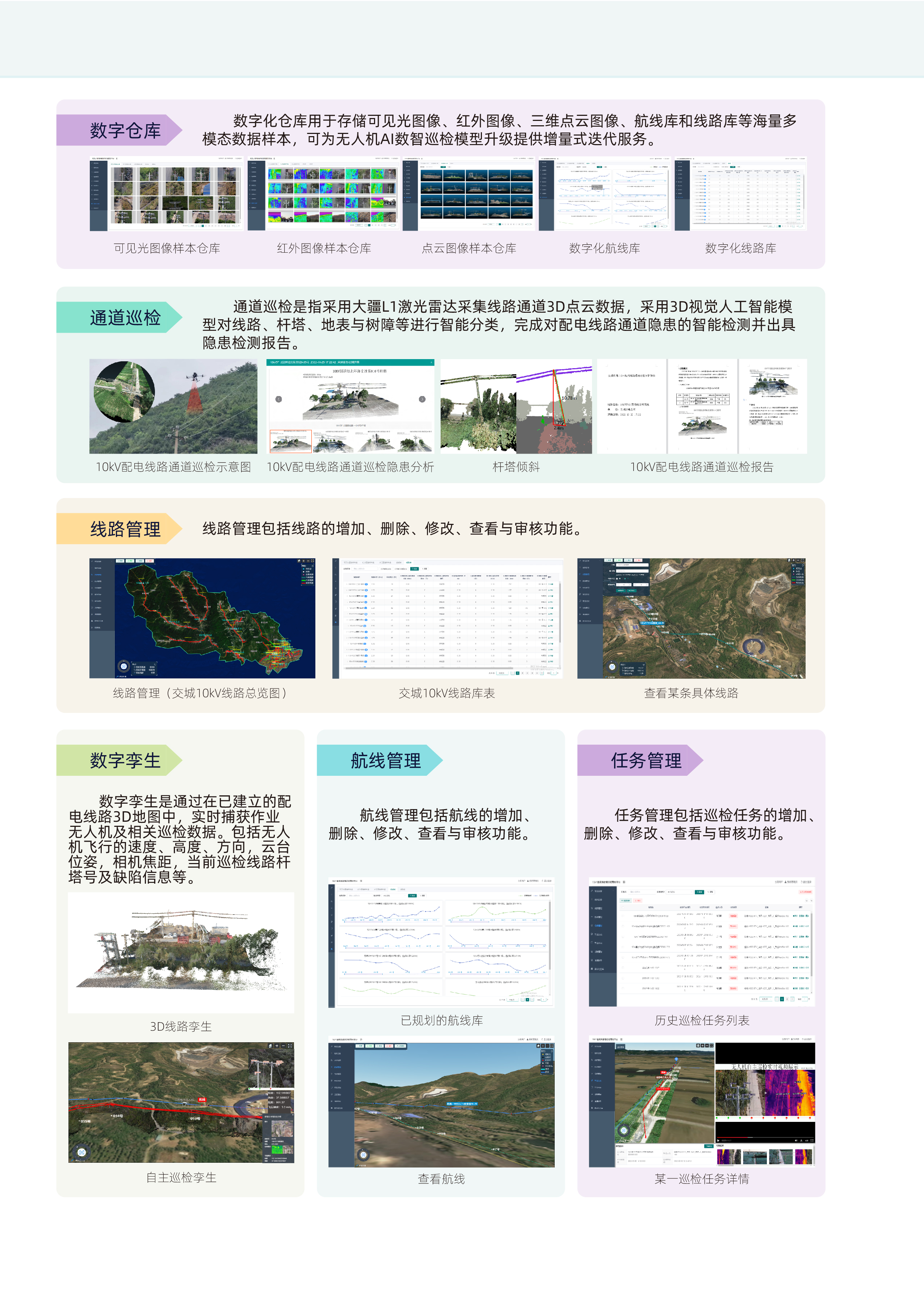

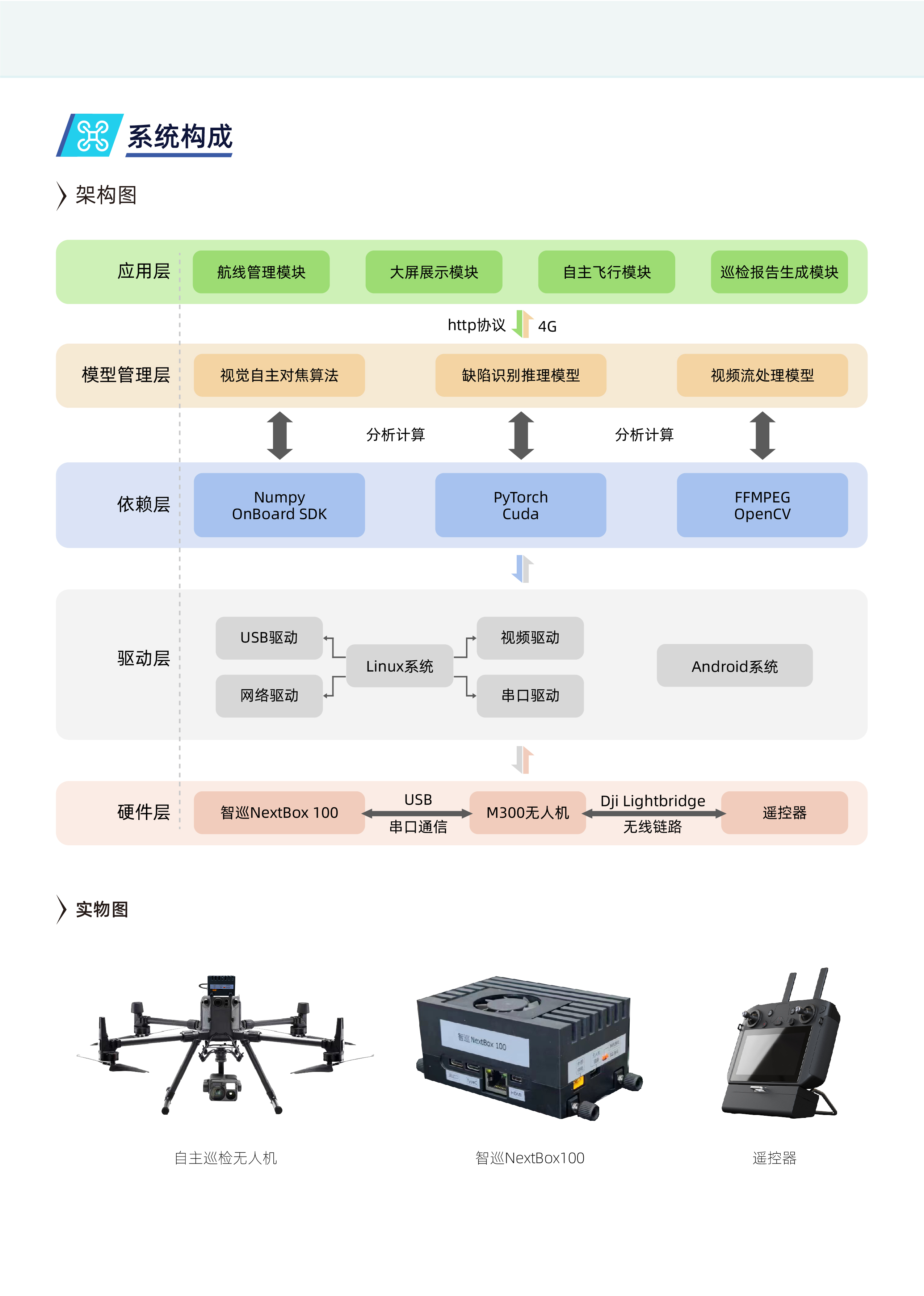

团队重点研究方向包括无人机自主精细化巡检、设备智能感知与缺陷诊断、边缘数字孪生与状态评价等。其中无人机自主精细化巡检已攻克3D路径规划与视觉控制、实时推理与云边协同等关键核心技术,成功研发机载边缘AI视觉分析单元(智巡NextBox 100)。在巡检任务中,无人机可依据规划的飞行航迹进行复杂业务自主飞行,并智能控制云台快速锁定部件、定位故障点和识别故障类型,实现“通道+本体”的缺陷动态识别与诊断,已在电网开展实际应用。

晋公网安备 14019202000975号

晋公网安备 14019202000975号